वाराणसी की प्राचीन जैन संस्कृति एवं परम्परा

प्रो. फूलचन्द जैन प्रेमी, वाराणसी

(राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित)

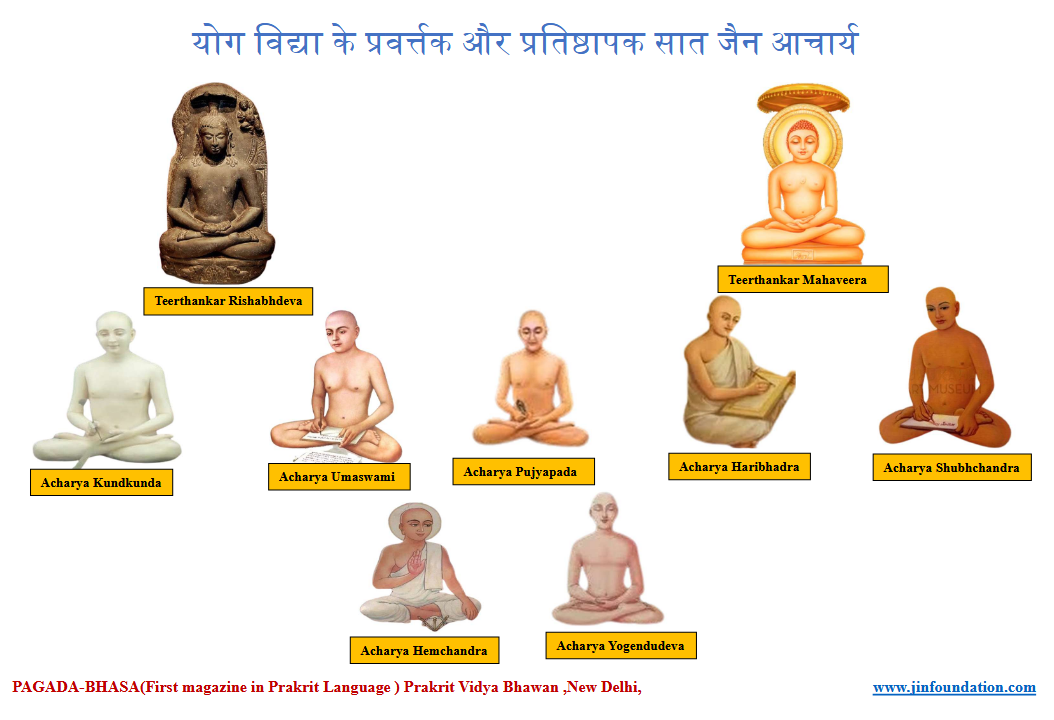

Varanasi history in hindi: श्रमणधारा भारत में अत्यंत प्राचीन काल से प्रवहमान है । पुरातत्त्व, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्रों में अन्वेषणों से यह स्पष्ट है कि अपने देश में प्राक् वैदिक काल में जो संस्कृति थी, वह श्रमण या आर्हत्-संस्कृति होनी चाहिए । यह संस्कृति सुदूर अतीत में जैनधर्म के आदिदेव अर्थात् आदिनाथ ऋषभदेव द्वारा प्रवर्तित हुई। श्रमण संस्कृति अपनी जिन विशेषताओं के कारण गरिमामण्डित रही है, उनमें श्रम, संयम और त्याग जैसे आध्यात्मिक आदर्शी का महत्वपूर्ण स्थान है । अपनी इन विशेषताओं के कारण ही अनेक संस्कृतियों के सम्मिश्रण के बाद भी इस संस्कृति ने अपना पृथक् अस्तित्व अक्षुण्ण रखा ।

भारतीय इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें समृद्ध तथा सर्वाधिक प्राचीन जैनधर्म और उसकी विशाल सांस्कृतिक परंपराओं की विशेष उपेक्षा हुई है, जबकि यह श्रमण परंपरा विभिन्न कालखंडों और क्षेत्रों में आर्हत्, व्रात्य, श्रमण, निर्ग्रन्थ, जिन तथा जैन इत्यादि नामों से विद्यमान और विख्यात रही है । इतिहास में इसकी अनदेखी या इसे भ्रांत रूप में प्रस्तुत करने अथवा इसके उपेक्षित होने की पीड़ा सभी को है। आश्चर्य तब होता है जब विभिन्न प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि जैनधर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से हमारे देश का ‘भारतवर्ष’ नाम विख्यात हुआ । यह कथन अनेक वैदिक पुराणों से स्वयं सिद्ध होता है. इतना ही नहीं, अपने देश का इससे भी अति प्राचीन नाम ‘अजनाभवर्ष’ भी इन्हीं तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता नाभिराज के नाम से प्रसिद्ध और प्रचलित था, फिर भी इस विषय में अनेक विद्वान् आज भी आग्रहवश तथ्यहीन विभिन्न धारणाएं बनाए हुए अन्यान्य मत प्रस्तुत करते रहते हैं।

इसी तरह जैनधर्म के आद्य संस्थापक या प्रवर्तक के विषय में अनेक भ्रांत धारणायें आज भी अनेक पाठ्य पुस्तकों और इतिहास ग्रंथों तक में लिखा गया प्रचलित है, जबकि जैनधर्म के आदि संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध हो चुके हैं ।इनके साथ ही बाईसवें तीर्थंकर नेमीनाथ, तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और चौबीसवें तीर्थंकर महावीर -इनको तो काफी पहले ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध किया जा चुका है ।

प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् डॉ. हर्मन जैकोबी तथा अन्य विद्वानों के विभिन्न प्रमाणों ने ऋषभदेव को जैनधर्म का संस्थापक सिद्ध किया है । विश्व-विख्यात विद्वान डॉ. राधाकृष्णन् ने भी अपने ग्रंथ इंडियन फिलॉसफी (भाग-1, पृ. 287) में जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करते हुए यजुर्वेद आदि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ऋषभदेव, अजितनाथ तथा अरिष्टनेमि-इन तीर्थंकरों के नामों की ओर संकेत किया । इन्होंने भी ऋषभदेव को जैनधर्म का संस्थापक माना और बतलाया कि श्रीमद्भागवत् से भी इनका समर्थन होता है ।

इस तरह अब विद्वान् यह स्वीकार करने लगे हैं कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त वातरसना मुनि, केशी, व्रात्य, यति, नाग, पणि आदि अनेक शब्द तथा कुछ तीर्थंकरों के नाम, निर्ग्रन्थ श्रमण ( जैन )परंपरा एवं इसकी मौलिकता और प्राचीनता के द्योतक हैं । जैनधर्म में ईश्वर कर्तृत्व को अस्वीकार किया गया है । यहां तो प्रत्येक आत्मा (जीव) अपने पुरुषार्थ से परमात्मा पद प्राप्त कर सकती है । जैनधर्म में यही आदर्श तीर्थंकरों का है । इसीलिए जैनधर्म के प्रत्येक अनुयायी के लिए तीर्थंकर भगवन्त आराध्य और आदर्श हैं ।

तीर्थंकर और इनकी अवधारणा

सामान्यतः धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, उसे आगे बढ़ाने वाले को तीर्थंकर कहते हैं । जैनेंद्र सिद्धांत कोश (भाग 2, पृ. 360) के अनुसार ‘संसार सागर को स्वयं पार करने तथा दूसरों को पार कराने वाले महापुरुष तीर्थंकर कहे जाते हैं । शब्दकल्पद्रुम के अनुसार ‘तरति पापादिकं यस्मात् इति तीर्थम्’ अर्थात् जिसके द्वारा संसार महार्णव या पापादिकों से पार हुआ जाय, वह तीर्थ है । इस शब्द का अभिधागत अर्थ घाट, सेतु या गुरु है और लाक्षणिक अर्थ, धर्म है ।

इस तरह तीर्थ शब्द ‘घाट’ के अर्थ में व्यवहृत है । जो घाट के निर्माता अर्थात् धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं । जिस प्रकार नदी पार करने के लिए और नदी की मर्यादा बनाये रखने के लिए घाट की सार्वजनीन उपयोगिता है । उसी तरह संसार रूपी एक महानदी है, इसे पार करने के लिए तीर्थंकर धर्मरूपी घाट का निर्माण करते हैं । इस धर्म का अनुष्ठान और साधना कर प्रत्येक प्राणी संसार रूपी नदी से पार हो निर्वाण प्राप्त कर सकता है । तीसरी शती के जैनाचार्य समंतभद्र ने स्वयंभू-स्तोत्र में पंद्रहवें तीर्थंकर धर्मनाथ की स्तुति करते हुए ‘धर्मतीर्थमनघं प्रवर्तयन्’ कहकर उन्हें धर्मतीर्थ का प्रवर्तक कहा है ।

तीर्थ का अर्थ ‘पुल’ या ‘सेतु’ भी है । कितनी ही बड़ी नदी क्यों न हो, सेतु द्वारा निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी उसे सुगमता से पार कर सकता है । तीर्थकरों ने संसार रूपी सरिता को पार करने के लिए धर्मशासनरूपी सेतु का निर्माण अर्थात् प्रवर्तन किया है । इस धर्मशासन रूप धर्मतीर्थ के अनुष्ठान द्वारा आध्यात्मिक संयम साधना कर जीवन को परम पवित्र पूर्णज्ञानी और मुक्त बनाया जा सकता है ।

जैनधर्म के चौबीस तीर्थंकरों के लिए तीर्थंकर शब्द रूढ़-सा हो गया है, यद्यपि यह यौगिक ही है । यह आगमिक और परंपरागत मान्यता है कि अतीत के अनंतकाल में अनंत तीर्थंकर हुए हैं । भूतकालीन चौबीस तीर्थंकरों की नामावली का उल्लेख जैनशास्त्रों में मिलता है । वर्तमान में ऋषभादि से महावीर तक के चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख आगे किया गया है । भविष्यत् काल में होने वाले चौबीस तीर्थंकरों की नामावली भी साहित्य में उपलब्ध है ।

तीर्थंकर वस्तुतः किसी नवीन संप्रदाय या धर्म का प्रवर्तन नहीं करते, अपितु वे अनादि अनिधन आत्मधर्म का स्वयं साक्षात्कार कर वीतराग भाव से उसकी पुनर्व्याख्या या प्रवचन करते हैं । तीर्थंकर को मानव सभ्यता का संस्थापक नेता माना गया है । ये ऐसे शलाका पुरुष हैं, जो सामाजिक चेतना का विकास करते हैं और अनंत सुख रूप मोक्ष-मार्ग का प्रवर्तन करते हैं ।

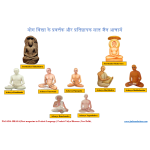

वर्तमान जैनधर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर अंतिम तीर्थकर महावीर तक चौबीस तीर्थंकरों की इस परंपरा के लक्षण (चिह्न) और उनकी जन्मभूमि क्रमशः इस प्रकार है-

- ऋषभदेव, चिह्न- वृषभ (बैल), जन्मभूमि- अयोध्या, 2. अजितनाथ, चिह्न-हाथी, जन्मभूमि-अयोध्या, 3. संभवनाथ, चिह्न -घोड़ा, जन्मभूमि-श्रावस्ती, 4. अभिनंदन, चिह्न-वानर, जन्मभूमि अयोध्या,

- सुमतिनाथ, चिह्न-चकवा, जन्मभूमि-अयोध्या, 6.पद्मप्रभु, चिह्न-कमल, जन्मभूमि-कौशाम्बी,

- सुपार्श्वनाथ, चिह्न-स्वस्तिक, जन्मभूमि-वाराणसी, 8. चंद्रप्रभु, चिह्न-चंद्रमा, जन्मभूमि-चंद्रपुरी (चंद्रावती-वाराणसी), 9. पुष्पदंत, चिह्न-मकर, जन्मभूमि-काकंदी (वर्तमान नाम-खुखन्दु, जिला-देवरिया, उ.प्र.), 10. शीतलनाथ, चिह्न-कल्पवृक्ष, जन्मभूमि- भद्दिलपुर (भद्रिकापुर), (वर्तमान नाम-भोंदलगांव, जिला-हजारीबाग, बिहार), 11. श्रेयांसनाथ, चिह्न-गैंडा, जन्मभूमि-सिंहपुर (सारनाथ -वाराणसी ), 12. वासुपूज्य, चिह्न-भैंसा, जन्मभूमि-चंपापुरी (बिहार),13. विमलनाथ, चिह्न-शूकर, जन्मभूमि-कंपिला, 14. अनंतनाथ, चिह्न-सेही, जन्मभूमि-अयोध्या, 15. धर्मनाथ, चिह्न-बज्रदंड, जन्मभूमि-रत्नपुरी, 16. शांतिनाथ, चिह्न-हरिण, जन्मभूमि-हस्तिनापुर, 17. कुंथुनाथ, चिह्न-बकरा, जन्मभूमि- हस्तिनापुर, 18. अरहनाथ, चिह्न-मछली, जन्मभूमि-हस्तिनापुर, 19. मल्लिनाथ, चिह्न-कलश, जन्मभूमि-मिथिला, 20. मुनि -सुव्रतनाथ, चिह्न-कच्छप, जन्मभूमि-राजगृह, 21. नमिनाथ, चिह्न-नीलकमल, जन्मभूमि-मिथिला, 22. नेमिनाथ, चिह्न-शंख, जन्मभूमि-शौरीपुर, 23. पार्श्वनाथ, चिह्न-सर्प (नाग), जन्मभूमि-वाराणसी, 24. वर्धमान महावीर, चिह्न-सिंह, जन्मभूमि-वैशाली-कुंडग्राम,विहार ।

चूंकि सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां पद्मासन या कायोत्सर्ग मुद्रा में एक समान अर्द्धनिमीलित नेत्रों से युक्त ध्यानस्थ योगी मुद्रा वाली होती हैं, अतः इन तीर्थंकरों की अलग-अलग पहचान मूर्ति के पादपीठ के सामने उत्कीर्ण इन हाथी आदि चिह्नों (लांक्षनों) से होती है । यद्यपि प्रत्येक तीर्थंकर के निर्धारित यक्ष-यक्षिणी से भी उन तीर्थंकरों की मूर्ति की पहचान हो जाती है, किंतु चिह्न मुख्य माध्यम है । कुछ तीर्थंकरों की निर्धारित यक्ष-यक्षिणी या अन्यान्य प्रतीक युक्त विशेषताओं से भी उन्हें पहचाना जाता है ।

इस तरह इन चौबीस तीर्थंकरों में से चार तीर्थकरों की जन्मभूमि वाराणसी जनपद है । वाराणसी इस नामकरण के संदर्भ में प्रायः सभी यह स्वीकार करते हैं कि वरुणा और असि (अस्सी) इन दो नदियों के मध्य स्थित होने इस नगरी का नाम वाराणसी हुआ । हिन्दी साहित्य की प्रथम आत्मकथा- अर्धकथानक के लेखक जैन महाकवि बनारसीदास ( सत्रहवीं शताब्दी ) ने लिखा है–

गंगमाहि आई धंसी है नदी वरुना असी ।

बीच बसी बनारसी नगरी बखानी है । ।

वाराणसी से ही ‘बनारस’ यह नाम प्रसिद्ध हुआ । उल्लेखनीय यह है कि प्राकृत जैन आगमों और अन्य जैन ग्रंथों में वाराणसी’ इस शब्द के स्थान पर ‘वाणारसी’ यह शब्द नाम मिलता है और “बनारस” शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है । वाराणसी जनपद जैन संस्कृति का प्राचीन काल से ही प्रमुख केन्द्र रहा है और आज भी है । परन्तु आश्चर्य है कि साधारण लोगों की बात अलग इतिहासकार तक पहले यह तथ्य मानने को तैयार नहीं थे । किन्तु जब से यहाँ पुरातात्विक महत्त्व के प्रमुख केन्द्र राजघाट में उत्खनन से अनेक तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, तथा दूसरी वस्तुएँ प्राप्त हुई, वे इस सत्य को स्वीकार करने लगे हैं ।

लगभग तीन दशक पूर्व सन् १९९० में तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भेलूपुर में स्थित दिगम्बर जैनमंदिर के पुनर्निर्माण के समय नींव की खुदाई में छोटी-बड़ी अनेक प्राचीन मूर्तियाँ, स्तम्भ तथा अन्य पुरातात्विक महत्त्व की काफी सामग्री प्राप्त हुई थी, जो कि ईसा की दूसरी-तीसरी से लेकर ईसा की नौवीं शती तक की है । मूर्तियों आदि के अतिरिक्त जैनधर्म से संबंधितअनेक पौराणिक घटनायें भी यहाँ समृद्ध जैन संस्कृति की पुष्टि करती है ।

प्राकृत जैन आगम और आगमेतर साहित्य में वाराणसी से संबंधित अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है । ज्ञाताधर्मकथा आगम की अनेक धर्म कथाऐं वाराणसी से संबंध रखती हैं । इसी प्रकार प्रज्ञापना सूत्र, कल्पसूत्र उपासक दशांग, उत्तराध्ययनचूर्णि, अन्तकृद्दशा, निरयावलिका तथा आवश्यक-नियुक्ति आदि प्राकृत आगमों में वाराणसी का वर्णन है । त्रेसठ शलाका महापुरुषों के अन्तर्गत चक्रवर्तियों के बारहवें ब्रह्मदत्त की कथा का उल्लेख कई जैन ग्रन्थों में है कि ये काशी निवासी थे । एक उल्लेख के अनुसार नवें चक्रवर्ती “पद्म” ने तो काशी को सम्पूर्ण भारत की राजधानी बनाकर इसे राजनैतिक महत्त्व प्रदान किया था ।

तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली वाराणसी नगरी उस समय काशी देश के अन्तर्गत ही थी . तीर्थंकर महावीर के समय काशी, कौशल आदि अट्ठारह गणराज्यों का उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है । ये सभी तीर्थंकर महावीर के अनुयायी थे और ये सभी भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाने के लिए उनके निर्वाण के तुरन्त बाद पावा नगरी में एकत्रित हुए. तत्कालीन काशी नरेश जितशत्रु ने वाराणसी में तीर्थंकर महावीर की वंदना-अर्चना की थी.इस नगर बाहर कोष्ठक नामक चैत्य में तीर्थंकर महावीर का कई बार समोशरण भी आया था. इस नगरी के चौबीस कोटि मुद्राओं के धनी “चुलनीपिता” नामक सेठ और ‘सुरादेव’ नामक धनाढ्य गृहस्थ भगवान महावीर के समय के प्रमुख दस श्रमणोपासकों(गृहस्थ-श्रावकों) में से एक थे । यहाँ के राजा “लक्ष” को काम महावन चैत्य में महावीर ने अपना शिष्य स्वीकार किया था । इसी नगर के एक और अन्य राजा “शंख” ने भी उनसे जिन दीक्षा ग्रहण की थी । वाराणसी की राजकुमारी उनकी परमभक्त थी । दिगम्बर परम्परा के तिलोयपण्णत्ति, उत्तरपुराण, आ० पदमकीर्ति कृत “पासणाह चरित्र, वादिराजकृत एवं आ० सकलकीर्ति कृत पार्श्वनाथ चरित्र में तथा ब्र नेमिदत्त आराधना कथा-कोश में भी वाराणसी का अच्छा चित्रण मिलता है ।

इस तरह जिस प्रकार हिंदू तथा अन्य धर्मानुयायियों के लिए काशी एक पवित्र तीर्थ है, उसी प्रकार जैन धर्मानुयायियों के लिए भी यह एक पवित्र प्राचीन महातीर्थ है । जहां की भूमि चार-चार तीर्थंकरों के पंचकल्याणकों में से गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान कल्याणक इस तरह प्रत्येक तीर्थंकर के चार-चार कल्याणकों से पवित्र हैं. इनके अतिरिक्त काशी की भूमि पर अन्यान्य तीर्थंकरों और महापुरुषों का निरंतर विहार भी होता रहा है । इसीलिए काशी जैसे विश्व प्रसिद्ध अति प्राचीन, पवित्र इस तीर्थ से संपूर्ण देश के जैनधर्म के अनुयायियों का असीम श्रद्धायुक्त भावनात्मक लगाव स्वाभाविक है । इसीलिए लाखों जैन तीर्थयात्री इस महातीर्थ के वंदन-पूजन हेतु प्रतिवर्ष आते हैं और अपने जीवन को सार्थक मानते हैं । इधर पुरातात्त्विक महत्व के तीसरी शती तक के अनेक जैन मूर्तियों तथा इनसे संबंधित है, अन्य पुरावशेष आदि की उपलब्धता भी उक्त अवधारणाओं की सम्पुष्टि करती है कि वाराणसी भी सदा से श्रमण जैन संस्कृति और परम्परा का भी एक महत्वपूर्ण समृद्ध केन्द्र रहा है. बनारस में जन्मे ये चार तीर्थंकर इस प्रकार हैं—–

- सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, जिनकी जन्मभूमि भदैनी मुहल्ले में गंगातट पर स्थित जैनघाट है ।

- अष्टम तीर्थंकर चंद्रप्रभु जिनकी जन्मभूमि है बनारस से लगभग पच्चीस किलोमीटर दूर गंगातट पर स्थित चन्द्रावती ग्राम ।

- ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जिनकी जन्मभूमि है सुविख्यात पर्यटक केंद्र सारनाथ ।

- तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जिनकी जन्मभूमि है बनारस शहर के मध्य भेलुपुर मुहल्ला, जहां तीन भव्य जिनालय सुशोभित हैं ।

यहां प्रस्तुत है बनारस में जन्मे इन्हीं चार तीर्थंकरों का क्रमशः मंगलमय व्यक्तित्व तथा उनके व्यापक प्रभाव की विशेषताओं का परिचय–

सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ

जैनधर्म में चौबीस तीर्थंकरों की परंपरा में सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का जन्म अति प्राचीन काल में काशी देश की वाराणसी नगरी के भद्रवनी क्षेत्र, जिसे अब भदैनी मुहल्ला कहते हैं, में गंगातट पर स्थित इक्ष्वाकु वंशी महाराज सुप्रतिष्ठ के राजमहल में महारानी पृथ्वीषेणा की कोख से ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन अग्निमित्र नामक शुभयोग में अनेक सहस्राब्दियों पूर्व हुआ था ।

इन्हीं की जन्मभूमि की स्मृति-स्वरूप भदैनी में गंगातट पर आज भी तीन (दो दिगम्बर एवं एक श्वेताम्बर)जैन मंदिर बने हुए हैं ।सहस्त्राधिक श्रेष्ठ विद्वानों की परम्परा का जनक श्री स्याद्वाद महाविद्यालय भी जैनघाट स्थित श्री सुपार्श्वनाथ की जन्म भूमि स्थित जिनालय के परिसर में पिछले 11-12 दशकों से चल रहा है । इसमें पढ़े-लिखे शताधिक विद्वान् आज भी देश, समाज, जैनधर्म-दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति की सेवा में संलग्न हैं । वाराणसी में ही तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान-ये चार कल्याणक हुए अर्थात् इन्हें इन चारों की प्राप्ति यहीं हुई ।

(Varanasi history in hindi:वाराणसी जैन घाट स्थित ७वें तीर्थंकर भगवान् सुपार्श्वनाथ कि जन्मभूमि)

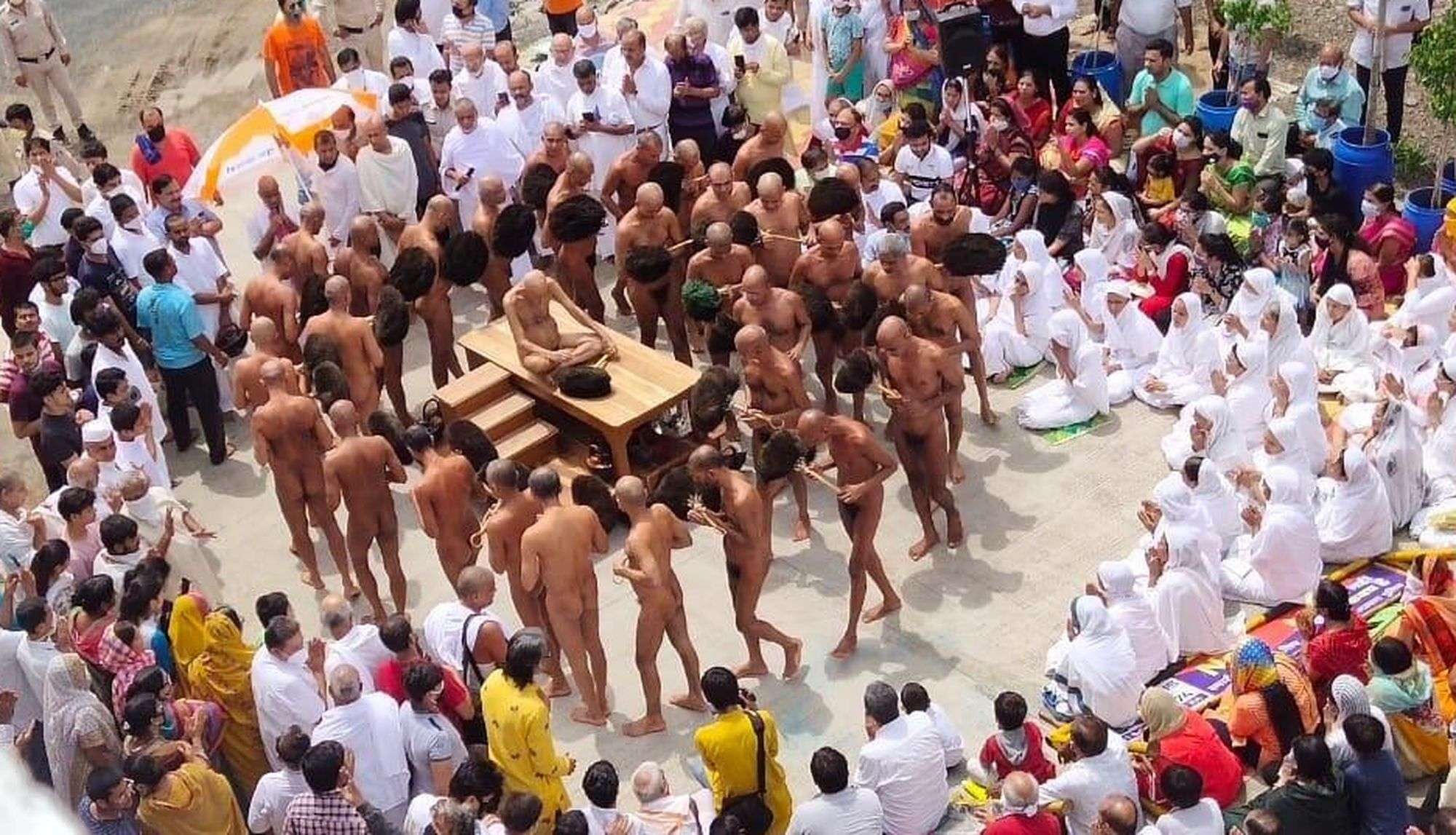

जैनधर्म में मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान -इस तरह ज्ञान के पांच भेद हैं । बालक सुपार्श्वनाथ इतने प्रतिभाशाली थे कि आप में पूर्वोक्त ज्ञान में प्रारंभ के तीन ज्ञान जन्म से ही थे । प्रारंभ से ही सभी प्रकार के सुख-साधनों की संपन्नता के बावजूद आप इनसे उदासीन रहते थे, फिर भी पारिवारिक परंपरा के निर्वाह हेतु आपका यथासमय विवाह हुआ और सुयोग्य पुत्र भी हुए । पिता के बाद आप राज्य के उत्तराधिकारी बने और सुयोग्य शासक (महाराजा) बने । फिर भी आपके मन में सदा आत्मकल्याण की बात ही प्रमुखता से छायी रहती थी । एक दिन ऋतु परिवर्तन देखकर आप संसार की क्षणभंगुरता जान गए और अपने पुत्र को राज-पाट सौंपकर ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी की संध्या समय विशाखा नक्षत्र में एक सहस्र राजाओं के साथ सहेतुक वन में जाकर पंचमुष्ठि केशलुंचन कर वस्त्राभूषणादि सभी परिग्रहों का सदा के लिए त्यागकर मुनि दीक्षापूर्वक संयम ग्रहण किया ।

दीक्षा के दूसरे दिन जब आप आहारार्थ विधिपूर्वक निकले, तब प्रथम बार आहारदान का सौभाग्य सोमखेट नगर के महाराजा महेन्द्रदत्त को प्राप्त हुआ । आपकी संयम साधना निरंतर बढ़ती जा रही थी । लक्ष्य था-आत्मकल्याण के साथ-साथ संसारी प्राणियों के कल्याण की प्रबल भावना ।

सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी व्रत-उपवासों के साथ ही उत्कृष्ट ध्यान- योग, साधना आपके जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थीं । लोग आश्चर्यचकित हो प्रेरणा ग्रहण करते हुए कहते कि इतने बड़े काशी राज्य के एक लोकप्रिय अधिपति बनकर भी इन्हें राज-पाट के मोह को त्यागने में तनिक भी देर न लगी और अब संयम मार्ग पर आरूढ़ हो निरंतर उग्र तपश्चरण की उनकी दृढ़ता भी कितनी बेजोड़ है । इस प्रकार नौ वर्ष की कठिन साधना (तपस्या) के बाद फाल्गुन शुक्ला सप्तमी के दिन जब आप शिरीष वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ़ थे, तभी विशाखा नक्षत्र में आपको केवल- ज्ञान की प्राप्ति हुई । जन-जन में खुशी की लहर दौड़ गई ।

देव, इंद्र और संपूर्ण प्रजाजनों ने इस शुभ अवसर पर केवलज्ञान कल्याणक महामहोत्सव बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया ।मति, श्रुत आदि पांच ज्ञानों में केवलज्ञान सर्वोत्कृष्ट और अंतिम ज्ञान है । इसमें इंद्रियातीत आत्मज्ञान द्वारा तीनों काल और तीनों लोक के संपूर्ण द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों आदि का एक साथ स्पष्ट और सर्वग्राही ज्ञान दर्पण की तरह हो जाता है ।

अतः जैन परंपरानुसार केवलज्ञान प्राप्ति के बाद उस महान् आत्मा को पांच परमेष्ठियों में प्रथम ‘अर्हन्त’ परमेष्ठी पद की प्राप्ति हो जाती है और वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन जाते हैं ।

अतः उत्कृष्ट संयम, साधनापूर्वक इस आत्मकल्याण के बाद करुणाभाव से संसार के सभी प्राणियों के कल्याण की तीव्र इच्छा से प्रेरित हो तीर्थकर भगवान सुपार्श्वनाथ ने समवशरण नामक धर्मसभा के माध्यम से देशना (उपदेश) देना आरंभ किया । तीर्थंकर के समवशरण में देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि सभी जीव समभावपूर्वक बैठकर भगवान की दिव्यध्वनि को सुना ।

काशी, कौशल, मथुरा, मगध आदि देशों के प्रायः सभी प्रमुख गणराज्यों में विहार करते हुए, तीर्थकर सुपार्श्वनाथ जन-जन के लिए कल्याणकारी तत्वोपदेश देने लगे । स्वयं की साधना तो चल ही रही थी, धीरे-धीरे मोक्षाभिलाषी जन भी आपसे जुड़ते गए और तत्त्वोपदेश से प्रभावित हो, श्रमण-दीक्षा ग्रहण करते रहे । इस प्रकार आपका एक विशाल संघ बन गया । इस तरह सहस्रों मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका इनके संघस्थ बने । इनके बल आदि 95 गणधर थे । लंबे समय तक भारत के कोने-कोने में तथा देश के सीमांत प्रदेशों में विहार करके वे जीवों को सत्य तथा अहिंसा के मार्ग पर दृढ़ करते रहे । जीवन के अंत में जब आपकी आयु मात्र एक माह अवशिष्ट रही, तब आपने बिहार राज्य के सम्मेद शिखर जैसे परम पवित्र शाश्वत सिद्ध तीर्थ पर जाकर प्रतिमायोग धारण किया और फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को विशाखा नक्षत्र में निर्वाण प्राप्त किया । निर्वाण प्राप्ति की खुशी में सभी देवों और मनुष्यों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से आपका निर्वाण महोत्सव मनाया।

जिस तरह आपने संसार के सभी प्राणियों के कल्याण हेतु तत्त्वोपदेश तथा अन्य व्यावहारिक मंगलकारी कार्यों द्वारा जन-जन के हृदय में जो स्थान बनाया, उससे आपकी लोकप्रियता और प्रभाव स्पष्ट है । देश के कोने-कोने में स्थित जिन मंदिरों में आपकी भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं, आपका चिह्न स्वस्तिक है । किंतु पार्श्वनाथ की युक्त मूर्तियों की तरह आपकी प्राचीन मूर्तियां भी सर्प फणावली युक्तव भी मिलती हैं । अंतर इतना है कि सामान्यतया जहां पार्श्वनाथ की मूर्तियों में सात संख्या युक्त या इनसे अधिक फणावली मिलती हैं, वहीं सुपार्श्वनाथ की प्रतिमाओं में पांच संख्यावाली फणावली मिलती है । स्वस्तिक मंगलचिह्न तो आपकी प्रतिभा की स्थायी पहचान है ही, साथ ही आपकी परिकर युक्त प्रतिमाओं के साथ वरनन्दिन नामक यक्ष एवं काली नामक यक्षिणी का भी अंकन होता है कहीं-कहीं यक्ष का नाम विजय और यक्षिणी का नाम पुरुषदत्ता भी मिलता है ।

Varanasi history in hindi: लोकव्यापी प्रभाव और उसके पुरातात्विक प्रमाण

शौरसेन प्रदेश के, विशेषकर मथुरा क्षेत्र में, आपका व्यापक प्रभाव रहा है । इसका प्रमाण मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त एक स्तूप का ध्वंसावशेष है । यह काफी प्रसिद्ध स्तूप था । ‘विविध तीर्थकल्प’ नामक ग्रंथ में आचार्य जिनप्रभ सूरी ने इसका उल्लेख किया है कि इस स्तूप को कुवेरा देवी ने सुपार्श्वनाथ के काल में इसे सोने का बनवाया था और उस पर तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी । यशस्तिलक चम्पू के लेखक आचार्य सोमदेव सूरी ने इस स्तूप के दर्शन किए थे और इसे देवनिर्मित स्तूप बताया है । हरिषेण कथाकोश में वज्रकुमार की कथा के अंतर्गत इस स्तूप को वज्रकुमार के निमित्त विद्याधरों द्वारा निर्मित बताया है जम्बूस्वामी चरित के लेखक महाकवि राजमल्ल के अनुसार इस स्तूप का जीर्णोद्धार साहू टोडर ने भी किया था । कवि ने स्वयं इस स्तूप के दर्शन किए थे । इनके अनुसार वहां उस समय पांच सौ चौदह स्तूप थे । पूर्वोक्त भगवान सुपार्श्वनाथ के स्तूप का एक प्रमाण यह भी है कि कंकाली टीले से एक मूर्ति मिली है , जिसके लेख में इसे देवनिर्मित कहा गया है । कुषाणकालीन (सन 79) का यह पट्ट इस दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है।

इस प्रकार तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ अपने समय के एक प्रभावक, लोककल्याणकारी तीर्थकर थे । तीसरी शती के आचार्य स्वामी समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में आपकी स्तुति करते हुए कहा है–

सर्वस्य तत्वस्य भवान् प्रमाता, मातेव बालस्य हितानुशास्ता ।

गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिणूयसेऽद्य । ।5 । ।

अर्थात् हे सुपार्श्व जिन् ! आप सब तत्वों के प्रमाता हैं । बालक को माता के समान अज्ञानी जनों को हित का उपदेश देने वाले हैं और गुणों की खोज करने वाले जनों के नेता हैं, इसलिए मैं भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति कर रहा हूं ।

अष्टम तीर्थंकर चंद्रप्रभ

चौबीस तीर्थंकरों की परंपरा में अष्टम तीर्थंकर चंद्रप्रभ का जन्म पौषकृष्णा एकादशी के शुक्रयोग में वाराणसी जनपद में गंगातट पर स्थित चंद्रपुर जो कि वर्तमान में चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध है, में हुआ था । इनके पिता चंद्रपुर के इक्ष्वाकुवंशी काश्यप गोत्रीय महाराज महासेन तथा माता महारानी लक्ष्मणा थी । जन्म से ही आप मति, श्रुत और अवधिज्ञान के धारी थे । संसार की परंपरानुसार आप भी अपने पिता के राज्य के उत्तराधिकारी बने । विवाह, पुत्रोत्पत्ति, राज्य का कुशल संचालन, सुखोपभोग आदि सभी कार्य यथासमय संपन्न करते हुए भी आपके अंतरमन में वैराग्य बना रहा । अंततः एक दिन जब वे अपने शृंगार कोष्ठक में बैठ-बैठे दर्पण में मुख देख रहे थे, तभी उम्र का चेहरे पर स्पष्ट प्रभाव देख अंदर का वैराग्य प्रकट हो गया । संसार, शरीर और सुखोपभोग सभी की क्षणभंगुरता जानकर, इन सबके प्रति पूर्ण उपेक्षा हो गई । वे सोचने लगे—

किं सुखं यदि न स्वस्मात्का लक्ष्मीश्चेन्द्रिय चला । किं यौवनं यदि ध्वसि किमायुर्यदि सावधि । 45/205,

तत्र किं जातमप्येष्यत्काले किंवा भविष्यति । इति जानन्नहं चास्मिन्मोमुहीभि मुहुर्मुहः । 45/208,

इत्ययेनायते नैवमायासित इवाकुलः । काललब्धिं परिप्राप्य क्षुण्णमार्ग जिहासया । । 45/211,

(आचार्य गुणभद्र विरचित- ‘उत्तरपुराण‘)

अर्थात् “वह सुख ही क्या जो अपनी आत्मा से उत्पन्न न हो; वह लक्ष्मी ही क्या जो चंचल हो; वह यौवन ही क्या जो नष्ट हो जाने वाला हो? इस संसार में अब तक क्या हुआ है, और आगे क्या होने वाला है यह मैं जानता हूं, फिर भी बार-बार मोह को प्राप्त हो रहा हूं ।” इस प्रकार कालाब्धि को पाकर संसार का मार्ग छोड़ने की इच्छा से वे व्याकुल हो गए ।

इस प्रकार गहन वैराग्य युक्त चिन्तन के साथ ही उन्होंने अपने वरचंद्र नामक पुत्र का राज्याभिषेक कर पौष कृष्ण एकादशी को अनुराधा नामक शुभ नक्षत्र में नगर के बाहर सर्वहेतुक नामक वन में आकर पंचमुष्ठी केशलुंचन कर अनेक महाराजाओं के साथ जैनेंद्री दीक्षा धारण की । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान हो गया।

दीक्षा के दो दिन बाद वे ‘नलिन’ नामक नगर में आहारार्थ पधारे, जहां सोमदत्त नामक राजा ने उन्हें मुनिराज चंद्रप्रभ के रूप में प्रथम बार आहार दिया । इनका विशाल श्रमणसंघ था, जिसमें दत्त आदि 93 गणधरों के अतिरिक्त विभिन्न उच्चज्ञान, ऋद्धि संपन्न अनेक मुनि, आर्यिकायें तथा श्रावक और श्राविकायें थीं ।

आपने भी देश के कोने-कोने में विहार करके जन-जन को धर्मामृत-पान कराया और अंत में हजारीबाग (झारखंड) जिले में पारसनाथ के पास सम्मेद शिखर में चंद्रप्रभ पहाड़ी (टोंक) पर एक माह का प्रतिमायोग धारण कर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को ज्येष्ठा नक्षत्र में सायंकाल योग-निरोध कर अवशिष्ट वेदनीय, आयु, नाम, और गोत्री-इन चारों अघातिया कर्मों को पूर्णतया नष्ट करके सर्वोत्कृष्ट मोक्ष (निर्वाण) पद प्राप्त किया । इस उपलक्ष्य में सभी ने मिलकर आपका निर्वाण (मोक्ष) कल्याणक महोत्सव मनाया ।

देश के प्रायः सभी जैन मंदिरों में आपकी प्राचीनतम और नवीनतम मूर्तियां विराजमान हैं । आपकी प्रतिमा की पहचान पादपीठ के मध्य बने अर्धाकार चंद्रमा चिह्न से युक्त होती है । आपके यक्ष का नाम विजय अथवा श्याम और यक्षिणी ज्वालामालिनी है ।

वर्तमान में वाराणसी के समीपस्थ आपकी जन्मभूमि चंद्रावती गांव में सुरम्य गंगातट पर दो जैन मंदिर हैं । इनमें एक दिगम्बर एवं दूसरा श्वेताम्बर जैन परंपरा से संबंधित है । आज भी यहां प्राचीन काल के पुरावशेष मिलते हैं. आपके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान-ये चार कल्याणक हुए । चंद्रावती के अन्य नाम चंद्रानन और चंद्रमाधव भी मिलते हैं । यहां के जैन मंदिरों के आस-पास गंगातट पर पुरातात्विक महत्व के अनेक प्राचीन अवशेष मिलते हैं । एक प्राचीन गहरा कुआं भी कुछ वर्ष पूर्व तक था । पुरातत्व विभाग की ओर से इसके संरक्षण संबंधी सूचनापट्ट भी लगा हुआ है । इन प्राचीन अवशेषों को देखने से लगता है कि यदि यहां खुदाई की जाय तो प्राचीन नगरी के साक्ष्य और जैन मंदिर एवं मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं । निरंतर गंगातट का कटाव होते रहने से अनुपम प्राचीन धरोहर रूप जैन मंदिरों को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है । सरकार द्वारा इनकी सुरक्षा के लिए समय रहते यथासंभव प्रयास करना आवश्यक है ।

ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ

स्वामी समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में भगवान् श्रेयांसनाथ की स्तुति करते हुए कहा है–

श्रेयान् जिनः श्रेयसि वर्त्मनीमाः श्रेयः प्रजा शासदजेयवाक्यः ।

भवांश्चकासे भुवनत्रये$स्मिन् नेको यथा वीतघनो विवस्वान् ।। १ ||

अर्थात् हे श्रेयांसनाथ भगवान ! कर्म शत्रुओं को जीतने वाले और अबाधित वचनों से युक्त आप इन प्रजाजनों को मोक्षमार्ग में हित का उपदेश देते हुए इन तीन लोकों में अकेले ही मेघों के आवरण से रहित सूर्य के समान प्रकाशमान हुए हैं । ऐसे ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म वाराणसी के समीपस्थ सिंहपुर (सारनाथ) नगर के अधिपति इक्ष्वाकुवंशी महाराजा विष्णु तथा महारानी नंदा के घर फाल्गुन कृष्ण एकादशी को विष्णुयोग में हुआ था ।

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान- ये तीनों ज्ञान आपको जन्म से ही थे । शैशवावस्था पार करने पर आपने कौशल, प्रतिभा और करुणाभाव से प्रजाजनों एवं परिजनों के मन को आल्हादित करते हुए यौवनावस्था प्राप्त की और आपका विवाह हुआ । फिर आप अपने पिता के एक सुयोग्य उत्तराधिकारी महाराज बने । आपके राज्य में चारों ओर समृद्धि और सुख-शांति का वातावरण आपके एक कुशल और सहृदय अधिपति होने का सूचक था ।

आचार्य गुणभद्र ने उत्तरपुराण (57.40-41) में आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं के विषय में लिखा है —

उन श्रेयांसनाथ महाराज ने महामणि के समान अपने आपको तेजस्वी बनाया, समुद्र के समान गंभीर किया, चंद्रमा के समान शीतल बनाया और धर्म के समान चिरकाल तक कल्याणकारी श्रुत-स्वरूप (शास्त्रज्ञान-संपन्न) बनाया । पूर्व जन्म में अच्छी तरह किए हुए पुण्य कर्म से उन्हें सर्वप्रकार की संपदायें स्वयं प्राप्त हो गयी थीं । अतः इनकी बुद्धि और पौरुष की व्याप्ति सिर्फ धर्म और काम में रहती थी ।

इस तरह बयालीस वर्ष तक उन्होंने राज्य शासन किया । आखिर वह निमित्त भी आ गया जिसके कारण अनेक जन्मों की साधना सार्थक हुई । बसन्त ऋतु में आनंदोत्सव के समय आपने अचानक हुए ऋतु परिवर्तन को देखा और मन में बीज रूप में पूर्व से विद्यमान वैराग्य की अभिवृद्धि हुई । वे गहन चिंतन में डूबकर सोचने लगे कि जिस काल ने इस समस्त संसार को ग्रस्त कर रखा है, काल भी जब क्षण, घड़ी, घंटा आदि के परिवर्तन से नष्ट होता जा रहा है, तब अन्य किस पदार्थ में स्थिरता रह सकती है ? अतः यथार्थतः यह समस्त संसार ही विनाशशील है । एकमात्र अनिश्वर (शाश्वत) है तो वह है मोक्षपद । जब तक इसकी प्राप्ति नहीं, तब तक यह शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा, अतः इसी के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए ।

वह इस प्रकार चिंतन के बाद उन्होंने परिजनों से मुनि दीक्षा की सहमति प्राप्त की एवं अपने इस समृद्ध राज्य का उत्तराधिकार अपने सुयोग्य पुत्र ‘श्रेयस्कर’ नामक युवराज को सौंपकर फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन प्रातःकाल के श्रवण नक्षत्र में मनोहर उद्यान में जाकर समस्त परिग्रह त्यागकर पंचमुष्टि केशलुंचन किया और मुनि दीक्षा लेकर संयम धारण किया ।

संयम ग्रहण करते ही उन्हें मनःपर्यय नामक चतुर्थ ज्ञान की प्राप्ति हो गई । दूसरे दिन सिद्धार्थ नगर में नंद राजा के घर मुनि रूप में आपका प्रथम आहार हुआ । इसी मनोहर उद्यान में दो वर्ष तक वहीं तपश्चरण के बाद, जबकि दो दिनों का उपवास चल रहा था, तुम्बूर वृक्ष के नीचे वे बैठे हुए थे कि माघ कृष्ण अमावस्या के श्रवण नक्षत्र में सायंकाल उनमें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ । सभी देवों और मनुष्यों ने मिलकर ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया । इसके साथ ही दिव्य धर्म सभा (समवशरण) में आपकी प्रथम दिव्यध्वनि बिखरी, जिसका लाभ सभी प्रकार के जीवों ने लिया । इस तरह आपका धर्मप्रवर्तन आरंभ हुआ ।

आपका विशाल श्रमणसंघ था जिसमें कुन्थु गणधर, चतुर्विध श्रमणसंघ के रूप में अनेक ज्ञानी मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका थे । आप ससंघ अनेक देशों और प्रदेशों में विहार करके अपनी दिव्यध्वनि के माध्यम से जीवों का उद्धार करते हुए अन्त में सम्मेद शिखर पहुंचे जहां एक माह तक योग निरोध कर प्रतिमायोग धारण किया तथा श्रावण शुक्लपूर्णिमा के सायंकाल घनिष्ठा नक्षत्र में अवशिष्ट कर्मों की असंख्यात गुणश्रेणी निर्जरा को और अ, इ, उ, ऋ, ॡ- इन पांच लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय में अंतिम दो शुक्ल ध्यानों से समस्त कर्मों को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त कर सिद्धगति में स्थित हो गए । मोक्ष प्राप्ति के उपलक्ष्य में सभी ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ उनका मोक्ष-कल्याणक महोत्सव मनाया ।

आपकी प्रतिमा (मूर्ति) की पहचान हेतु चिह्न गैंडा है । साथ ही परिकर सहित मूर्तियों में ईश्वर नामक यक्ष और गौरी नामक यक्षिणी का अंकन भी बाद में प्रचलित हुआ । आपके जन्म स्थान सारनाथ में धमेक स्तूप के पास विशाल परिसर में एक दिगम्बर जैन मंदिर बना हुआ है । जिसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित हैं । यहां आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान-ये चार कल्याणक संपन्न हुए थे । यहीं सारनाथ स्टेशन के पास हीरामनपुर गांव (सिंहपुर) में एक प्राचीन श्वेताम्बर जैन मंदिर भी है जिसकी प्रतिष्ठा वि.सं. 1657 में जिनकुशलचंद्रसूरी द्वारा हुई थी ।

तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ

चौबीस तीर्थंकरों की गौरवशाली परंपरा में बनारस नगरी में जन्मे तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व संपूर्ण देश में अत्यंत लोकप्रिय जननायक, कष्ट एवं विघ्न विनाशक आदि रूपों में पूजित और प्रभावक रहा है । वर्तमान में जैन परंपरा का जो प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, उसका सीधा संबंध चौबीसवें तीर्थंकर वर्धमान महावीर से है, किंतु इनसे पूर्व नौवीं शती ईसा पूर्व काशी नरेश महाराजा अश्वसेन और महारानी वामादेवी के घर जन्मे तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि इस श्रमण परंपरा के एक महान पुरस्कर्ता थे, उस विषयक कोई व्यवस्थित रूप में साहित्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, किंतु अनेक प्राचीन ऐतिहासिक प्रामाणिक स्रोतों से वे एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में मान्य हैं ।

पार्श्वनाथ का जन्म उग्रवंश में हुआ था । वाराणसी के महाराजा ब्रह्मदत्त के पूर्वज उग्गसेन, धनंजय, महासोलव, संयम, विस्ततेन और उदयभट्ट के नाम बौद्ध जातकों में मिलते हैं । संभवतः इनमें उग्गसेन से उग्रवंश प्रचलित हुआ होगा । बृहदारण्यक में भी गार्गी और याज्ञवल्क्य में सम्वाद के समय गार्गी ने ‘काश्यो वा वैदेहो वा उग्रपुत्रः’ कहकर काशी और विदेह जनों को उग्रपुत्र कहा है । बौद्ध जातक में पूर्व में उल्लिखित नामों में ‘विस्ससेन’ का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन का दूसरा नाम प्राकृत साहित्य में ‘विस्ससेन’ (विश्वसेन) ही विशेष मिलता है । उग्रवंश आदि इक्ष्वाकुवंशी ही थे ।

(Varanasi history in hindi:वाराणसी में भेलूपुर स्थित भगवान् पार्श्वनाथ की जन्मभूमि से प्राप्त पुरावशेष

जो कि मंदिर के पुनर्निर्माण के समय उत्खनन से प्राप्त हुए)

पौराणिक कथानक के अनुसार पार्श्वनाथ के जन्म के पूर्व उनकी माता वामादेवी ने रात्रि के अंतिम प्रहर में सोलह मांगलिक स्वप्न देखे, जिनका फल था-पार्श्वनाथ अपनी मां के गर्भ में आए । अतः वैशाख कृष्ण द्वितीया को विशाखा नक्षत्र में आनत स्वर्ग से समागत पार्श्वनाथ के पूर्व भव के जीव आनतेंद्र को जैसे ही माता ने अपनी पवित्र कोख में धारण किया कि माता प्राची दिशा की भांति कांतियुक्त हो गईं । नौ माह पूर्ण होते ही पौष कृष्णा एकादशी को अनिल योग विशाखा नक्षत्र में जिस पुत्र का जन्म हुआ वही आगे चलकर तीर्थंकर पार्श्वनाथ बने । वे तीस वर्ष तक कुमारावस्था में रहे । फिर उन्होंने पौष कृष्ण एकादशी के प्रातः तीन सौ राजाओं के साथ मुनि दीक्षा ग्रहण की । संयम और ध्यान साधना में आपको अनेकानेक भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु आप उनसे किंचित विचलित हुए बिना तपश्चरण में लीन रहे और लंबी साधना के बाद उन्हें चैत्र कृष्ण चतुर्थी को सर्वोच्च केवलज्ञान की प्राप्ति हो गयी । इसकी प्राप्ति के साथ ही अर्हन्त पद प्राप्त करके वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गए ।

आत्म-कल्याण के बाद, अर्थात् जन-जन के कल्याण हेतु काशी, कोशल, पांचाल, मरहटा, मारु, मगध, अवंती, अंग-बंग-कलिंग आदि सभी क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए धर्मोपदेश के द्वारा अहिंसा, सत्य, आदि सिद्धांतों का प्रचार एवं धर्मान्धता, पाखंड, ऊंच-नीच की भावना-आदि दोषों को दूर करने का उपदेश देते और विहार करते हुए हजारीबाग के निकट सम्मेद शिखर पहुंचे जहां प्रतिमायोग धारण करते ही श्रावणशुक्ला सप्तमी की प्रातः अवशिष्ट अघातियों के कर्मों का क्षय करके उन्होंने मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त किया । उनके आदर्शपूर्ण जीवन और धर्म-दर्शन की लोकव्यापी छवि आज भी संपूर्ण भारत तथा इसके सीमावर्ती क्षेत्रों और देशों में विविध रूपों में दिखलाई देती है । इनकी मूर्ति की पहचान मुख्यतः सप्त फणावली और पादपीठ के मध्य सर्प चिह्न से होती है । यक्ष धरणेन्द्र और यक्षिणी पद्मावती का मूर्तांकन भी इनकी मूर्ति की पहचान में सहयोगी बनते हैं ।

लोकव्यापी प्रभाव

अर्धमागधी प्राकृत साहित्य में ‘पुरुसादाणीय’ अर्थात् लोकनायक श्रेष्ठपुरुष जैसे अति लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में प्रयुक्त इनके सम्मानपूर्ण विशेषणों का उल्लेख मिलता है । वैदिक और बौद्ध आदि अनेक धर्मों तथा अहिंसा एवं आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत संपूर्ण भारतीय संस्कृति पर इनके चिंतन और प्रभाव की अमिट गहरी छाप आज भी विद्यमान है । वैदिक, जैन और बौद्ध साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है तथा व्रात्य, पणि और नाग आदि जातियां स्पष्टतः पार्श्वनाथ की अनुयायी थीं । वर्तमान में भारत में प्रचलित नाग-पूजा भी निश्चियतः इन्हीं से संबंद्ध प्रतीत होती है ।

जैनधर्म का प्राचीन इतिहास (भाग 1, पृ. 359) के अनुसार नाग तथा द्रविड़ जातियों में तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मान्यता असंदिग्ध है । श्रमण संस्कृति के अनुयायी व्रात्यों में नागजाति सर्वाधिक शक्तिशाली थी । तक्षशिला, उद्यानपुरी, अहिच्छत्र, मथुरा, पद्मावती, कांतिपुरी, नागपुर आदि इस जाति के प्रसिद्ध केंद्र थे । तीर्थंकर पार्श्वनाथ नाग जाति के इन केंद्रों में कई बार पधारे और यहां इनके चिंतन से प्रभावित हो सभी इनके अनुयायी बन गए । इस दिशा में गहन अध्ययन और अनुसंधान से आश्चर्यकारी नये तथ्य सामने आ सकते हैं जो तीर्थकर पार्श्वनाथ के लोकव्यापी स्वरूप को और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर कर सकते हैं ।

इसी संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. जगदीश गुप्त का यह कथन महत्त्वपूर्ण है- “तीर्थंकर पार्श्वनाथ की महत्ता नागपूजा, यक्ष पूजा और सूर्य पूजा से समर्थित है । इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति में उनकी कितनी लोकप्रियता रही है और कितने रूपों में उन्हें चित्रित एवं उत्कीर्ण किया गया है । भारतीय कलाकारों ने कितनी तन्मयता से उनके स्वरूप को अपनी कल्पना से समृद्ध किया है । नाग-छत्र के भी कितने रूप मिलते हैं-यह पार्श्वनाथ की असंख्य प्रतिमाओं के अनुशीलन से पहचाना जा सकता है । मेरी दृष्टि में भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने के लिए तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध के बाद यदि कोई जैन तीर्थंकर कलात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, तो वे पार्श्वनाथ ही हैं । ई. पूर्व दूसरी-तीसरी सदी के जैनधर्मानुयायी सुप्रसिद्ध कलिंग नरेश महाराजा खारवेल भी इन्हीं के प्रमुख अनुयायी थे । अंग, बंग, कलिंग, कुरु, कौशल, काशी, अवंती, पुण्ड, मालव, पांचाल, मगध, विदर्भ, भद्र, दशार्ण, सौराष्ट्र, कर्नाटक, कोंकण, मेवाड़, लाट, कश्मीर, कच्छ, वत्स, पल्लव और आमीर आदि तत्कालीन अनेक क्षेत्रों, राष्ट्रों और देशों का उल्लेख आगमों में मिलता है जिनमें पार्श्वनाथ ने ससंघ विहार करके जन-जन के लिए हितकारी धर्मोपदेश देकर जागृति पैदा की ।

भारत के पूर्वी क्षेत्रों, विशेषकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि अनेक प्रान्तों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लाखों की संख्या में बसने वाली सराक, सद्गोप, रंगिया आदि जातियों का सीधा और गहरा संबंध तीर्थंकर पार्श्वनाथ की परंपरा से है । इन लोगों के दैनिक जीवन व्यवहार की क्रियाओं और संस्कारों पर तीर्थंकर पार्श्वनाथ और उनके चिंतन की गहरी छाप है ।

इस प्रकार तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा उनके लोकव्यापी चिंतन ने लंबे समय तक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रभावित किया है । व्यवहार की दृष्टि से उनका धर्म सहज था । धार्मिक क्षेत्रों में उस समय पुढेषाण, वित्तैषणा, लोकैषणा आदि के लिए हिंसामूलक यज्ञ तथा अज्ञानमूलक तपों का काफी प्रचलन था किंतु उन्होंने पूर्वोक्त क्षेत्रों में विहार (भ्रमण) करके अहिंसा का जो समर्थ प्रचार किया, उसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा और अनेक आर्य तथा अनार्य जातियां उनके धर्म में दीक्षित हो गईं । धर्म के नाम पर हिंसा की जगह अब तक जो भी अहिंसक प्रयोग देखे जा रहे हैं, इनमें पार्श्वनाथ के उपदेशों का ही विशेष प्रभाव है ।

आचार्य समन्तभद्र ने आपकी स्तुति करते हुए कहा है —

स सत्य विद्यातपसां प्रणायकः समग्रधीरुग्रकुलाम्बरांशुमान ।

मया सदा पार्श्वजिनः प्रणम्यते विलीन मिथ्यापथदृष्टि विभ्रमः ।। 5 ।।

अर्थात् आप सत्य विद्याओं और तपस्याओं के प्रणेता हैं, पूर्णबुद्धि युक्त सर्वज्ञ हैं तथा उग्रवंश रूप आकाश में चंद्रमा के समान हैं । आपने अपने उपदेशों के द्वारा मिथ्यादर्शन आदि अनेक कुमार्ग दृष्टियों को दूर कर सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य रूप रत्नत्रय का मार्ग प्रशस्त किया है । इसलिए हे पार्श्व! इन गुणों के कारण मैं सदा आपको प्रणाम करता हूं ।

हमारे देश के हजारों नए और प्राचीन जैन मंदिरों में सर्वाधिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्तियों की उपलब्धता भी उनके प्रति गहरे आकर्षण, गहन आस्था और लोकव्यापी प्रभाव का ही परिणाम है । मध्य एवं पूर्वी देशों के व्रात्य क्षत्रिय उनके अनुयायी थे । गंगा का उत्तर एवं दक्षिण भाग तथा अनेक नागवंशी राजतंत्र एवं गणतंत्र उनके अनुयायी थे । श्रावस्ती के श्रमण केशीकुमार भी पार्श्व की ही परंपरा के श्रमण थे । संपूर्ण राजगृह भी पार्श्व का उपासक था । तीर्थंकर महावीर के माता-पिता तथा अन्य संबंधी पापित्य परंपरा के श्रमणोपासक थे ।

महात्मा बुद्ध के जीवन-प्रसंग से पता चलता है कि वे अपनी साधनावस्था में पार्श्व परंपरा से संबद्ध रहे थे । मज्झिमनिकाय, महासिंहनाद सुत्त (1.1.2) के उल्लेखानुसार एक बार बुद्ध अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र से कहते हैं- “सारिपुत्र! बोध प्राप्ति से पूर्व मैं दाढ़ी, मूंछों का लुंचन करता था । मैं खड़ा रहकर तपस्या करता था, उकडूं बैठकर तपस्या करता था । मैं नंगा रहता था । लौकिक आचारों का पालन नहीं करता था । हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था । .बैठे हुए स्थान पर आकर दिए हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किए हुए अन्न को और निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता था । गर्भिणी व स्तनपान कराने वाली स्त्री से भिक्षा नहीं लेता था ।” बुद्ध द्वारा वर्णित यह समस्त आचार जैन साधुओं के हैं । इससे प्रतीत होता है कि गौतम पार्श्वनाथ की परंपरा के किसी श्रमण संघ में दीक्षित हुए और वहां से उन्होंने बहुत कुछ सद्ज्ञान प्राप्त किया । बाद में बुद्ध ने कारणवश अलग होकर मध्यमार्गी बन अपना स्वतंत्र मत चलाया ।

कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि प्रधान वेदों के बाद उपनिषदों में आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता के समावेश में तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चिंतन का काफी प्रभाव है । इस तरह वैदिक परंपरा को आध्यात्मिक रूप प्रदान करने में इनका बहुमूल्य योगदान माना जा सकता है ।

इस प्रकार तीर्थंकर पार्श्वनाथ का ऐसा लोकव्यापी प्रभाव व्यक्तित्व एवं चिंतन था कि कोई भी एक बार इनके या इनकी परंपरा के परिपार्श्व में आने पर उनका प्रबल अनुयायी बन जाता था । तभी तो हिंदी जगत के शिखर पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखाः

तुमहि तौ पार्श्वनाथ हो पियारे तलफन लागै प्रान बगल तै छिनहु होत न न्यारै !

तुम सौ और पास नहीं कोउ मानहु करि पतियारे । ‘हरीचंद्र‘ खोजत तुमही को वेद-पुरान पुकारै ।।

इस प्रकार वाराणसी प्रारम्भ से ही जैन संस्कृति का समृद्ध और प्रधान केन्द्र रहा है । वर्तमान में स्याद्वाद विद्यालय, भदैनी, गणेशवर्णी शोध संस्थान नरिया, पार्श्वनाथ विद्यापीठ, करौंदी, जैसी अनेक विशिष्ट संस्थाओं तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन एवं प्राकृत- जैनागम विभाग तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जैन एवं बौद्ध दर्शन विभाग तथा अन्यान्य विभागों द्वारा इस क्षेत्र में अध्यापन अध्ययन और अनुसंधान के माध्यम से अनेक नये अनुसंधान सामने आ रहे हैं ,जो स्वतंत्र निबंध का विषय है ।

——————————————————

Prof. Phoolchand Jain Premi, Varanasi

Leave a Comment