Prakrit Languageप्राकृत और पालि भाषा हमेशा से क्लासीकल थीं : घोषित आज हुईं हैं

प्रो• फूलचन्द जैन प्रेमी, वाराणसी

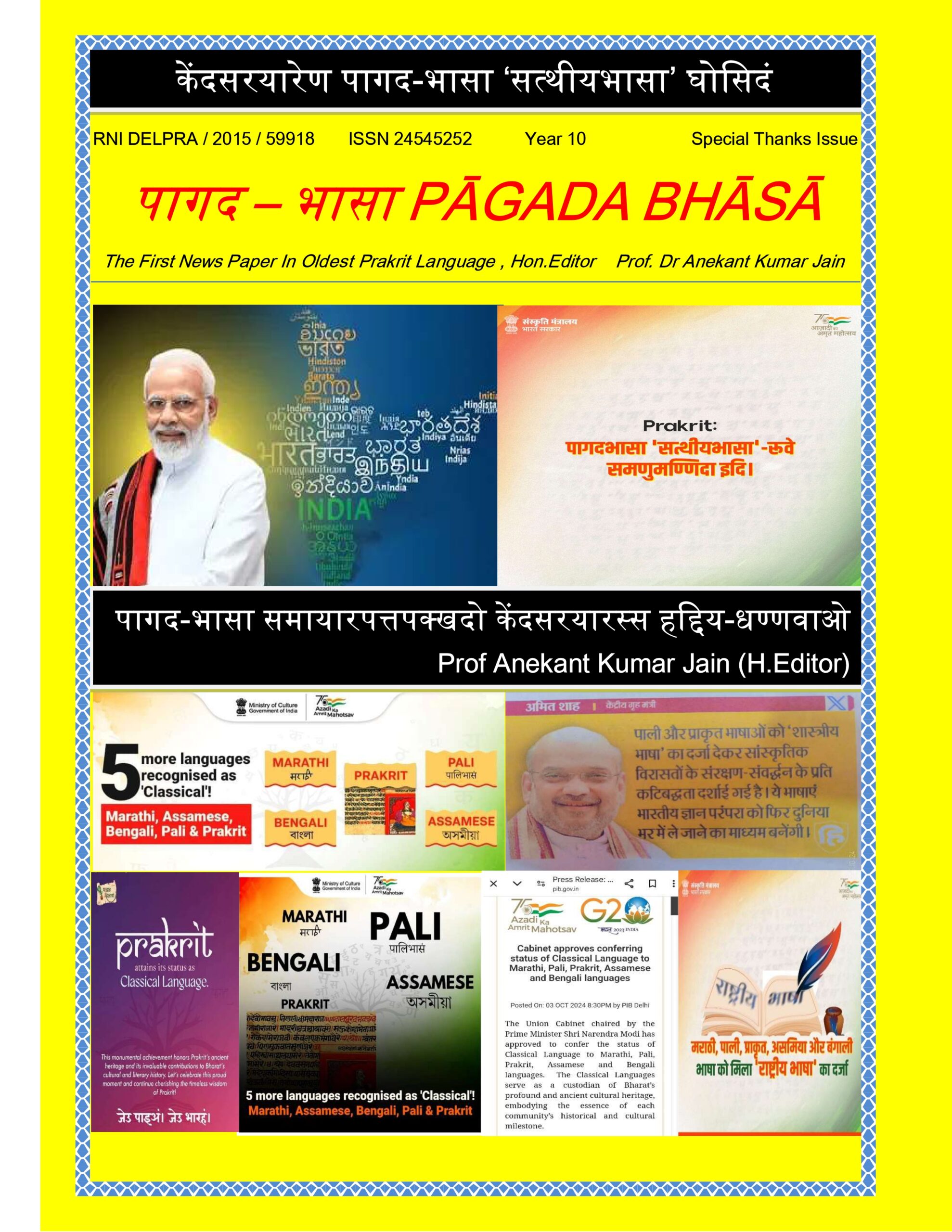

Prakrit Language केंद्र सरकार ने प्राकृत एवं पालि जैसी प्राचीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है । इस हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नेतृत्त्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है । संस्कृति मंत्रालय ने एक पोस्टर प्राकृत भाषा में ही जारी करके यह घोषणा की है – पागद- भासा ‘सत्थीयभासा’-रूवे समणुमण्णिदा इदि। ज्ञातव्य है कि नई दिल्ली से प्राकृत भाषा में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका का नाम भी ‘पागद-भासा’ है,जो 2015 से निरंतर प्रकाशित हो रही है और इसके संपादक प्रो अनेकांत कुमार जैन हैं ।

केंद्र सरकार के इस निर्णय के अनन्तर आम जनता में इन भाषाओं के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ गई है । अतः इन भाषाओं की क्या विशेषता है यह जानना भी बहुत आवश्यक है ।

प्राचीनकाल से ही समृद्ध रूप में प्रतिष्ठित रही संस्कृत-भाषा और इसके  विशाल साहित्य के सार्वभौमिक महत्त्व से तो प्रायः सभी सुपरिचित हैं, किन्तु अतिप्राचीन काल से जनभाषा के रूप में प्रचलित मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश आदि रूपों में जीवन्त प्राकृत भाषाओं और इनके विशाल साहित्य से भारतीय जनमानस उतना परिचित नहीं है, जबकि प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान, तत्त्वज्ञान, संस्कृति और इतिहास तथा लोक-परम्पराओं आदि के सम्यक् ज्ञान हेतु प्राकृत भाषा और इसके विविध एवं विशाल साहित्य का अध्ययन अपरिहार्य है।

विशाल साहित्य के सार्वभौमिक महत्त्व से तो प्रायः सभी सुपरिचित हैं, किन्तु अतिप्राचीन काल से जनभाषा के रूप में प्रचलित मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश आदि रूपों में जीवन्त प्राकृत भाषाओं और इनके विशाल साहित्य से भारतीय जनमानस उतना परिचित नहीं है, जबकि प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान, तत्त्वज्ञान, संस्कृति और इतिहास तथा लोक-परम्पराओं आदि के सम्यक् ज्ञान हेतु प्राकृत भाषा और इसके विविध एवं विशाल साहित्य का अध्ययन अपरिहार्य है।

प्राकृत मूलतः लोकजीवन और लोकसंस्कृति की भाषा है। इस भाषा के साहित्य में मानव जीवन की स्वाभाविक वृत्तियों और नैसर्गिक गुणों की सहज-सरल अभिव्यक्ति हुई है। सम्राट् अशोक और कलिंग-नरेश खारवेल आदि के अनेक प्राचीन शिलालेख इसी प्राकृत भाषा और ब्राह्मीलिपि में उपलब्ध होते हैं। भाषाविदों ने भारत-ईरानी भाषा के परिचय के अन्तर्गत भारतीय आर्य शाखा परिवार का विवेचन किया है। प्राकृत इसी भाषा परिवार की एक आर्य भाषा है।

वैदिक काल में कोई ऐसी जनभाषा प्रचलित रही है, जिससे छान्दस साहित्यिक भाषा का विकास हुआ होगा। कालान्तर में इस छान्दस को भी पाणिनी ने अनुशासित कर इसमें से विभाषा के तत्त्वों को निकालकर लौकिक संस्कृत को जन्म दिया । वैदिक तथा परवर्ती संस्कृत के वे शब्द जिनमें ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ का प्रयोग हुआ है, प्राकृत रूप है। इस प्रकार छान्दस में प्राकृत भाषा के तत्त्वों का समावेश स्पष्ट करता है कि यह भाषा लौकिक संस्कृत की अपेक्षा प्राचीनतर है।

Prakrit Languageप्राकृत भाषा और उसका महत्त्व :

भाषा स्वभावतः गतिशील तत्त्व है। भाषा का यह क्रम ही है कि वह प्राचीन तत्त्वों को छोड़ती जाए एवं नवीन तत्त्वों को ग्रहण करती जाए। प्राकृत भाषा भारोपीय परिवार की एक प्रमुख एवं प्राचीन भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्यभाषा काल में वैदिक भाषा का विकास तत्कालीन लोकभाषा से हुआ। प्राकृत भाषा का स्वरूप तो जनभाषा का ही रहा। प्राकृत एवं वैदिक भाषा में विद्वान् कई समानताएँ स्वीकार करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वैदिक भाषा और प्राकृत के विकसित होने से पूर्व जनसामान्य की कोई एक स्वाभाविक समान भाषा रही होगी जिसके कारण इसे ‘प्राकृत’ भाषा का नाम दिया गया।

मूलतः प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति ‘प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्’ अथवा ‘‘प्रकृतीनां साधारणजनानामिदं प्राकृतम्’’ है। १०वीं शती के विद्वान् कवि राजशेखर ने प्राकृत को ‘योनि’ अर्थात् सुसंस्कृत साहित्यिक भाषा की जन्मस्थली कहा है।

वस्तुतः संस्कृत प्राचीन होते हुए भी सदा मौलिक रूप धारण करती है, इसके विपरीत प्राकृत चिर युवती है और जिसकी सन्तानें निरन्तर विकसित होती जा रही हैं।

महाकवि वाक्पतिराज (आठवीं शताब्दी) ने प्राकृत भाषा को जनभाषा माना है और इससे ही समस्त भाषाओं का विकास स्वीकार किया है। गउडवहो में वाक्पतिराज ने कहा भी है-

सयलाओ इमं वाआ विसन्ति एत्तो य णेंति वायाओ।

एन्ति समुद्दं चिय णेंति सायराओ च्चिय जलाइं ।। ९३।।

अर्थात् ‘सभी भाषाएं इसी प्राकृत से निकलती हैं और इसी को प्राप्त होती हैं। जैसे सभी नदियों का जल समुद्र में ही प्रवेश करता है और समुद्र से ही (वाष्प रूप में) बाहर निकलकर नदियों के रूप में परिणत हो जाता है।’ तात्पर्य यह है कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अन्य किसी भाषा से नहीं हुई है, अपितु सभी भाषायें इसी प्राकृत से ही उत्पन्न हैं।

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में प्राकृत भाषा गाँवों की झोपडि़यों से राजमहलों और राजसभाओं तक समादृत होने लगी और वह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम चुन ली गयी थी। लोकभाषा जब जन-जन में लोकप्रिय हो जाती है तथा जब उसकी शब्द-सम्पदा बढ़ जाती है, तब वह काव्य की भाषा भी बनने लगती है। प्राकृत भाषा को यह सौभाग्य दो प्रकार से प्राप्त है। एक तो इसमें विशाल आगम और उनका व्याख्या साहित्य उपलब्ध है और दूसरा इसमें विपुल मात्रा में कथा, काव्य एवं चरितग्रन्थ आदि लिखे गये हैं, जिनमें काव्यात्मक सौन्दर्य और मधुर रसात्मकता का समावेश है। साहित्य जगत् में काव्य की प्रायः सभी विधाओं-महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक-काव्य आदि को प्राकृत भाषा ने विविध रूपों में समृद्ध किया है। इस साहित्य ने प्राकृत भाषा को प्राचीनकाल से अब तक प्रतिष्ठित रखा है।

Prakrit Languageप्राकृत भाषा का माधुर्य :

एक समय तो प्राकृत भाषा Prakrit Languageका ऐसा स्वर्ण युग अर्थात् साम्राज्य रहा है कि मधुर, मधुरतर विषयों की अभिव्यक्ति में प्राकृत भाषा का स्थान सर्वोच्च रहा है। यही कारण है कि तत्कालीन श्रेष्ठ महाकवियों ने प्राकृत को अपने महाकाव्यों की रचना का मुख्य माध्यम बनाया है। नौ रसों में शृंगार सर्वाधिक मधुर है और तत्कालीन विद्वानों का यही निर्णय था कि शृंगार के अधिष्ठाता देवता कामदेव की केलिभूमि प्राकृत ही है। उस समय के लोग यह घोषणा करने में बहुत ही गौरव का अनुभव करते थे कि –

अमिअं पाउअकव्वं पढिअं सोउं अ जे ण आणन्ति।

कामस्स तत्ततन्तिं कुणन्ति ते कहं ण लज्जन्ति।।गा.स. १/२।।

अर्थात्, अमृतभूत ‘प्राकृत-काव्य’ को जो न पढ़ना जानते हैं, न सुनना ही, उन्हें काम की तत्त्वचिन्ता (वार्ता) करते लज्जा क्यों नहीं आती? यह उद्घोषणा केवल प्राकृत के पण्डितों की ही नहीं थी, अपितु संस्कृत के शीर्षस्थ विद्वानों ने की थी और वे स्वयं प्राकृत भाषा के उत्कृष्ट प्रशंसक भी थे।

संस्कृत के यायावर महाकवि राजशेखर को कौन संस्कृतज्ञ नहीं जानता, जिन्होंने भी उस समय प्राकृत के समक्ष संस्कृत को गौण ठहरा दिया और अपने प्रसिद्ध प्राकृत सट्टक ‘कर्पूरमंजरी’ में प्राणोन्मेषिणी प्राकृत-भाषा का समर्थन करते हुए कहा है –

परुसा सक्कअ बन्धा पाउअ बन्धोवि होउ सुउमारो।

पुरुसमहिलाणं जेत्तिअमिहन्तरं तेत्तिअमिमाणं।। कर्पूरमंजरी।।

अर्थात्, संस्कृतबद्ध काव्य कठोर-कर्कश होते हैं, किन्तु प्राकृतबद्ध काव्य ललित और कोमल। यानी, परुषता संस्कृत की और सुकुमारता प्राकृत की मौलिक विशेषता है। दोनों में उतना ही अन्तर है, जितना पुरुष और स्त्री में अर्थात् संस्कृत भाषा पुरुष के समान कठोर तो प्राकृत भाषा स्त्रियों के समान कोमल/सुकुमार होती है।

मुनि जयवल्लह (जयवल्लभ) ने भी अपने प्रसिद्ध प्राकृत काव्य ग्रन्थ ‘वज्जालग्ग’ में प्राकृत की संस्कृतातिशायी श्लाघा करते हुए कहा है –

ललिए महुरक्खरए जुवईजणवल्लहे ससिंगारे ।संते पाइअकव्वे को सक्कइ सक्कअं पढिउं।। २९।।

अर्थात् ललित, मधुर अक्षरों से युक्त युवतियों के लिए मनोरम एवं प्रीतिकर तथा श्रृंगार रस से ओत-प्रोत प्राकृत-काव्य के रहते हुए कौन संस्कृत-काव्य पढ़ना चाहेगा ?

प्राकृत भाषाओं Prakrit Languageकी लोकप्रियता और माधुर्य का सहज ज्ञान हमें संस्कृत के लाक्षणिक ग्रन्थों में उदाहरण के रूप में उद्धृत प्राकृत गाथाओं एवं संस्कृत भाषा के समृद्ध नाट्य साहित्य में उपलब्ध विविध प्राकृत भाषाओं के अधिकांश संवादों से हो जाता है। मम्मट (काव्यप्रकाशकार) जैसे अनेक संस्कृत के अलंकारशास्त्रियों ने भी सहजता और मधुरता के कारण प्राकृत की गाथाओं को अपने अलंकार शास्त्रों में उदाहरणों, दृष्टान्तों के रूप में अपनाकर इन्हें सुरक्षित रखा है।

इस तरह प्राकृत भाषाPrakrit Language केवल एक भाषा-विशेष ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय संस्कृति का दर्पण तो है ही, साथ ही अपने देश के क्षेत्र या प्रदेश (देश) विशेष की अधिकांश भाषाओं का मूलस्रोत एवं अनेक क्षेत्रीय जनभाषाओं का एक बृहत् समूह है, जिसमें अनेक भाषायें समाहित हैं। यथा – मागधी, अर्ध-मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, चूलिका पैशाची, शिलालेखी और अपभ्रंश आदि हैं।

बुद्ध वचनों की पालि भाषा भी एक प्रकार की प्राकृत भाषा ही है। ये सभी एक ही विकास-धारा की विभिन्न कडि़याँ हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति, समाज एवं लोक-परम्पराओं की विविध मान्यताओं के साथ ही भाषा तथा विचारों का समग्र इतिहास लिपिबद्ध है।

कुछ लोग तथागत भगवान् बुद्ध-वचनों की पालि भाषा की भांति प्राकृत भाषा को मात्र जैन धार्मिक-साहित्य की भाषा कहकर अनदेखा कर देते हैं, किन्तु यह उनका दुराग्रह मात्र है। क्योंकि यदि प्राकृत भाषा मात्रा जैनागम साहित्य तक ही सीमित होती तो उक्त कथन सत्य प्रतीत होता, किन्तु प्रायः सभी परम्पराओं के भारतीय मनीषियों द्वारा व्याकरण, रस, छन्द अलंकार, शब्दकोश, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, राजनीति, धर्म-दर्शन, गणित, भूगोल, खगोल, कथा-काव्य, चरित-काव्य, नाटक-सट्टक, नीति-सुभाषित, सौन्दर्य आदि विषयों में रचा गया विशाल साहित्य प्राकृत भाषाओं में उपलब्ध है।

प्राकृत भाषा Prakrit Languageमें साहित्य सृजन का यह क्रम केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु वर्तमान काल में आज भी इसका सृजन अबाध गति से चल रहा है। वर्तमान युग में सृजित विविध विधाओं का उपलब्ध प्राकृत साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में भी अनेक मुनि, आचार्य एवं विद्वान् प्राकृत भाषा की विविध विधाओं में तथा इससे सम्बद्ध विषयों पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा देश की प्रायः सभी प्रादेशिक भाषाओं में रचनायें लिख रहे हैं। अतः यह भाषा एवं इसका विशाल प्राकृत साहित्य सार्वजनीन और सार्वभौमिक होते हुए हमारे राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर है।

प्राकृत को सम्मान प्रदान करने वाले महापुरुष और कवि :Prakrit Language

वर्तमान में प्राकृत भाषाPrakrit Language का सबसे प्राचीन रूप जो इस समय हमें प्राप्त है, वह सम्राट अशोक और कलिंग नरेश खारवेल आदि के शिलालेखों, पालि त्रिपिटक और जैन आगम ग्रन्थों में उपलब्ध है। उसी को हम प्राकृत का उपलब्ध प्रथम रूप कह सकते हैं। अतः जो विद्वान् प्राकृत को संस्कृत का विकृत रूप या संस्कृत से उद्भूत कह देते हैं। अब उन्हें अपनी मिथ्या धारणा छोड़कर अनेक भाषाओं की जननी प्राकृत भाषा के मौलिक एवं प्राचीन स्वरूप और उसकी महत्ता को समझ जाना चाहिए।

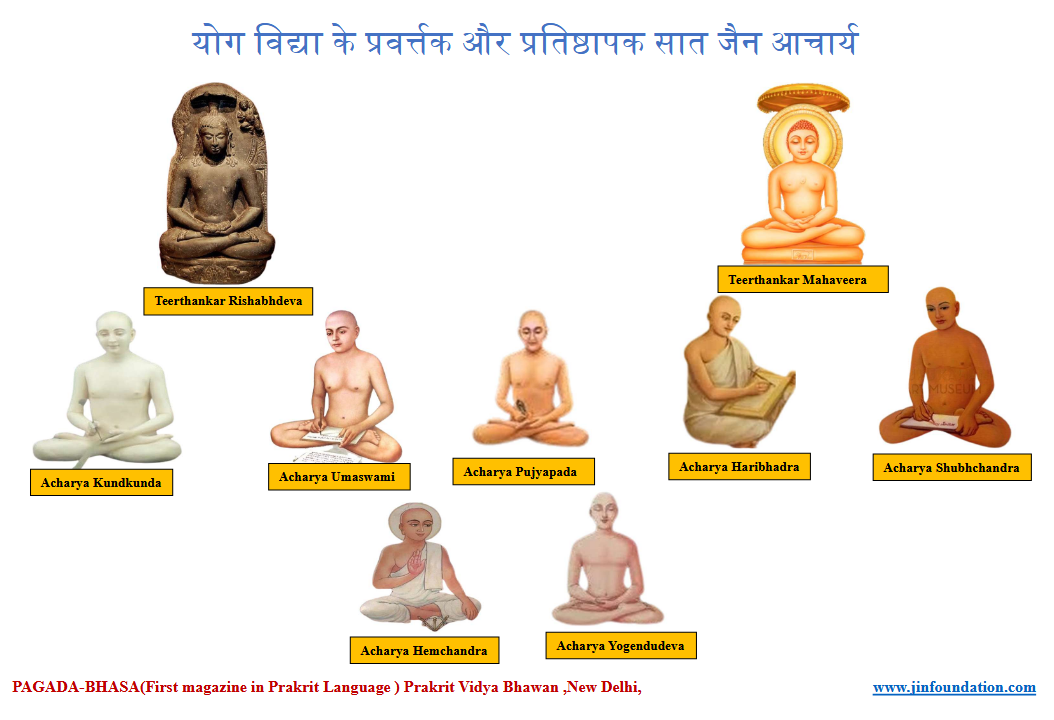

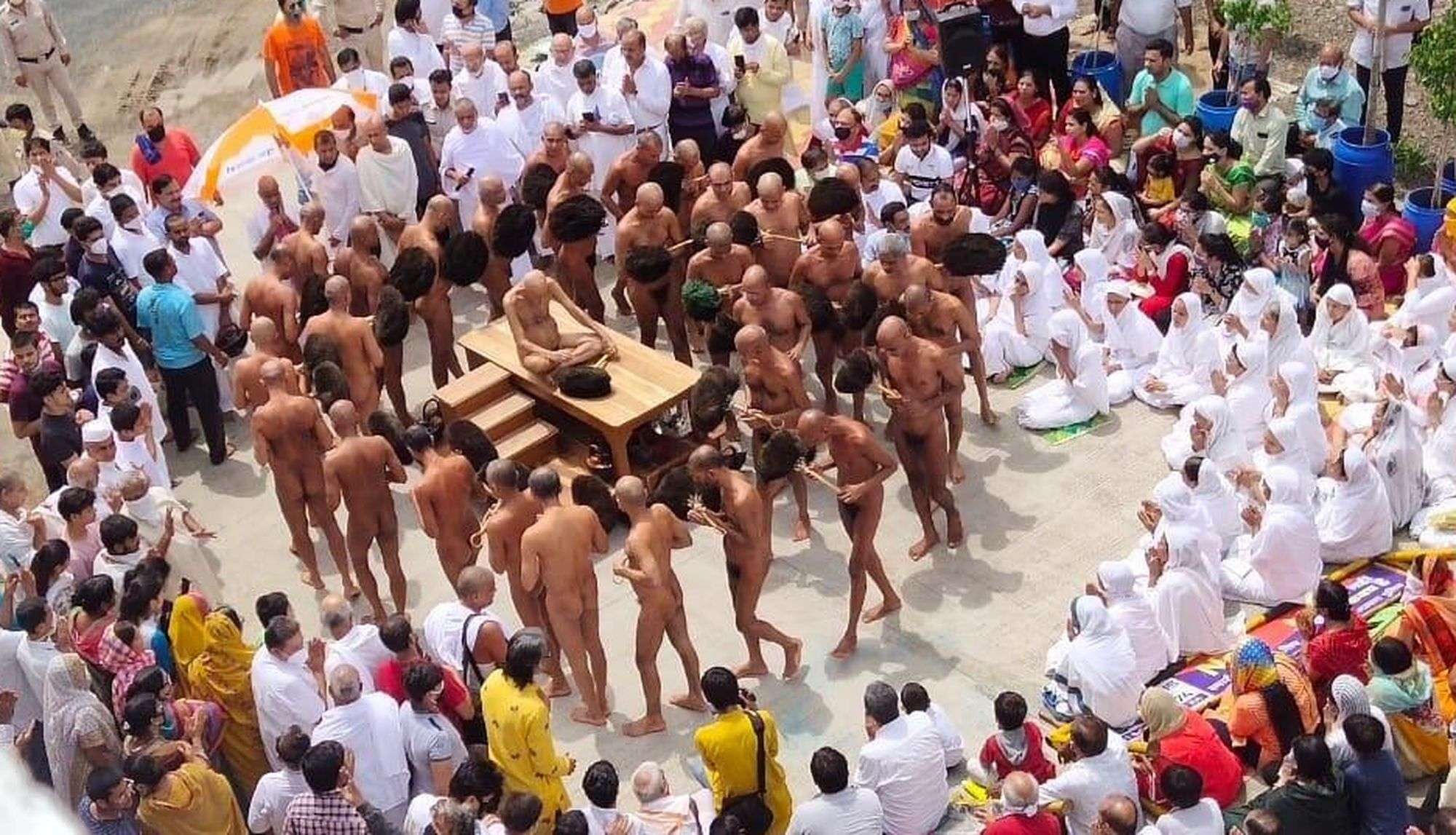

प्राकृत भाषा Prakrit Languageको अपनाकर इसे व्यापकता प्रदान करने वाले अनेक महापुरुष हुए हैं । जैन धर्म एवं इसकी परम्परा के अनुसार तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर अन्तिम और चैबीसवें तीर्थंकर महावीर पर्यन्त सभी तीर्थंकरों के प्रवचनों की भाषा प्राकृत ही रही है। तीर्थंकर महावीर की वाणी रूप में उपस्थित पवित्र विशाल आगम साहित्य आज विद्यमान है।

भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपनी-अपनी भाषा में ‘धम्म’ ‘सीखने की आज्ञा दी थी’ (चुल्लग्ग ५/६१) जिससे प्राकृत जन भी शास्ता के उपदेशामृत का करुणमति से यथेच्छ पान कर सके, अतः महापुरुष बुद्ध की वाणी लोकभाषा थी ।

तीर्थंकर महावीर और गौतमबुद्ध दोनों ने ही अपने धर्मोपदेशों का माध्यम इसी लोकभाषा प्राकृत को बनाया। तीर्थंकर महावीर के उपदेशों की भाषा को अर्द्धमागधी प्राकृत तथा गौतमबुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी (पालि) कहा गया है। इन दोनों महापुरुषों ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में न देकर जन (लोक) भाषा प्राकृत में दिये।

अति सरल ध्वन्यात्मक और व्याकरणात्मक प्रवृत्ति के कारण यह प्राकृत भाषा लम्बे समय तक जनसामान्य के बोलचाल की भाषा बनी रही। इसीलिए भगवान् महावीर और बुद्ध ने जनता के सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपने उपदेशों में इसी लोकभाषा प्राकृत का आश्रय लिया, जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि विविधताओं से परिपूर्ण आगमिक एवं त्रिपिटक जैसे मूल आगमशास्त्रों की रचना सम्भव हुई ।

दिल को छू लेने वाली अपनी बोलियों में इन महापुरुषों द्वारा प्रदत्त धर्मोपदेश का प्रथम बार सुनना साधारण जनता पर अत्यधिक गहरा प्रभाव डाल गया। इस प्रकार इन दो धर्म-संस्थापकों का आश्रय पाकर प्रान्तीय बोलियाँ भी चमक उठी और संस्कृत से बराबरी का दावा करने लगीं ।

इन महापुरुषों की इस भाषायी क्रान्ति ने समाज के उस पिछड़े और उपेक्षित निम्न समझे जाने वाले व्यक्तियों के उन विभिन्न सभी वर्गों को भी आत्मकल्याण करके उच्च, श्रेष्ठ एवं संयमी जीवन जीने और समाज में सम्मानित स्थान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया, जो समाज में हजारों वर्षों से दलित एवं उपेक्षित समझे जाने के कारण सम्मानित जीवन जीने और अमृतत्व प्राप्त करने की सोच भी नहीं सकते थे। राष्ट्रीय समाज कल्याण की अन्त्योदय और सर्वोदय जैसी कल्याणकारी भावनाओं का सूत्रपात भी ऐसे ही चिन्तन से हुआ ।

पूर्वोक्त दोनों ही महापुरुषों ने अपने क्रान्तिकारी विचारों से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों की विकृतियों को दूर करके धर्म के नाम पर बाह्य क्रियाकाण्डों, मिथ्याधारणाओं के स्थान पर प्रत्येक प्राणी के लिए जीवनोत्कर्ष और आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। भाषा और सिद्धान्तों की दृष्टि से उनकी इस परम्परा को उनके अनुयायियों ने आगे भी समृद्ध रखा ।

सम्राट अशोक ने भी प्राकृत को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया और अपनी सभी आज्ञाओं और धर्मलेख इसी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए। प्राकृत भाषा को जनभाषा के साथ-साथ राजकाज की भाषा का भी गौरव प्राप्त हुआ और उसकी यह प्रतिष्ठा सैकड़ों वर्षों तक आगे बढ़ती रही। अशोक के शिलालेखों के अतिरिक्त देश के अन्य अनेक नरेशों ने भी प्राकृत में शिलालेख लिखवाये एवं मुद्राएँ अंकित करवाईं ।

कलिंग नरेश महाराजा खारवेल द्वारा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरि-खण्डगिरि की हाथीगुम्फा में प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख भी काफी महत्त्वपूर्ण है, जिसमें अपने देश ‘‘भरध-वस’’ (भारतवर्ष) के नाम का सर्वप्रथम प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है ।

महाकवि हाल ने अपनी गाथासप्तशती में तत्कालीन प्राकृत काव्यों से सात सौ गाथाएँ चुनकर प्राकृत को ग्रामीण जीवन, सौन्दर्य-चेतना एवं रसानुभूति की प्रतिनिधि सहज-सरस और सरल भाषा बना दिया। हिन्दी के महाकवि बिहारी जैसे अनेक प्रसिद्ध महाकवियों ने इन्हीं के अनुकरण पर अपने काव्यों की रचना की ।

संस्कृत नाटककारों में भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, हस्तिमल्ल जैसे अनेक संस्कृत नाटककारों ने भी अपने नाटकों में अधिकांश सम्वाद प्राकृत भाषा में लिखकर प्राकृत को बहुमान प्रदान किया है ।

लोकभाषा से अध्यात्म, सदाचार और नैतिक मूल्यों की भाषा तक का विकास करते हुए यह प्राकृत भाषा कवियों को आकर्षित करने लगी थी। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में प्राकृत भाषा गाँवों की झोपडि़यों से राजमहलों की सभाओं तक आदर प्राप्त करने लगी थी। वह समाज में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम चुन ली गयी थी ।

इस तरह प्राकृत भाषा ने देश की चिन्तनधारा सदाचार, नैतिक मूल्य, लोकजीवन और काव्य जगत् को निरन्तर अनुप्राणित किया है। अतः यह प्राकृत भाषा भारतीय संस्कृति की संवाहक है। इस भाषा ने अपने को किसी घेरे में कैद नहीं किया। अपितु विशाल और पवित्र गंगा नदी के प्रवाह की तरह प्राकृत के पास जो था, उसे वह जन-जन तक बिखेरती हुई और जन-मानस में जो अच्छा लगा, उसे वह ग्रहण करती रही। इस प्रकार प्राकृत भाषा सर्वग्राह्य और सार्वभौमिक तो है ही, साथ ही भारतीय संस्कृति की अनमोल निधि और आत्मा भी है ।

वर्तमान अनेक भाषाओं और लोक-बोलियों का मूल-उद्गम है प्राकृत भाषा :Prakrit Language

भाषावैज्ञानिकों का यह अभिमत है कि महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी और कोंकणी; मागधी अपभ्रंश की पूर्वी शाखा से बंगला, उडि़या तथा असमिया; मागधी अपभ्रंश से बिहारी, मैथिली, मगही और भोजपुरी; अर्द्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी; शौरसेनी अपभ्रंश से बुन्देली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, हिन्दी; नागर अपभ्रंश से राजस्थानी, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी तथा गुजराती; पालि से सिंहली और मालदीवन; टाक्की या ढाक्की से लहँडी या पश्चिमी पंजाबी; शौरसेनी प्रभावित टाक्की से पूर्वी पंजाबी; ब्राचड अपभ्रंश से सिन्धी भाषा (दरद); पैशाची अपभ्रंश से कश्मीरी भाषा का विकास हुआ है।

भाषाओं के सम्बन्ध में यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि भाषा की स्थिति विभिन्न युगों में परिवर्तित होती रही है। भावों के संवहन के रूप में जनता का झुकाव जिस ओर रहा, भाषा का प्रवाह उसी रूप में ढलता गया।

यद्यपि पूर्वोक्त सभी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप आज हमारे सामने नहीं हैं; किन्तु भाषावैज्ञानिकों की भाषा विषयक अवधारणाओं तथा मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के विकास-क्रम को ध्यान में रखकर इन सम्भावनाओं को झुठलाया भी नहीं जा सकता। वास्तविकता भी यही है कि भाषाओं के विकास की जड़ें आज भी लोक-बोलियों में गहराई तक जमी हुई लक्षित होती हैं। कभी-कभी हम यह अनुमान भी नहीं कर सकते हैं कि कतिपय शब्दों को जिन्हें हम केवल वैदिक साहित्य में प्रयुक्त पाते हैं। वे हमारी बोलियों में सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं।

इन प्राकृतों को जब व्याकरण के नियमों में बाँधा गया, तब पुनः जनभाषाओं के प्रवाह को रोका न जा सका, जिससे अपभ्रंश भाषाओं का जन्म हुआ। कालान्तर में अपभ्रंशों को नियमबद्ध करने के प्रयत्न हुए, जिससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं उत्पन्न हुईं, जिनमें हिन्दी, बंगाली, उडि़या, असमियाँ, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी आदि सम्मिलित हैं। निश्चित ही इन भाषाओं से और भी अनेकानेक बोलियों/भाषाओं का विकास होता रहा है। यह सब अनुसंधान का आवश्यक विषय है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषायें सम्पूर्ण जनमानस में व्याप्त रहीं हैं, तथा इन्हीं से आधुनिक भारतीय भाषायें उद्भूत हुई हैं । भाषावैज्ञानिक भी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। ऐसी महत्त्वपूर्ण एवं महनीय प्राकृत को जीवंत, व्यापक और प्रयोजनीय बनाने हेतु हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना अति आवश्यक है ।

इसीलिए हम सबका यह परम कर्तव्य है कि पूरे देश में जनभाषा के रूप में लोकप्रिय रही इस प्राकृत भाषा के व्यापक प्रचार -प्रसार हेतु बहुविध प्रयास करने चाहिये, ताकि हमारी भावी में पीढियां इसमें निहित नैतिक जीवन मूल्यों, इसके इतिहास, परम्पराओं में पारंगत हो, आत्मविश्वासी और सक्षम बन सके। क्येांकि यदि हम इन प्राचीन बहुमूल्य भाषाओं और विद्याओं को समग्रता के साथ पढ़ने की योग्यता और अभ्यास खो देंगे तो मानव जीवन के लिये अनिवार्य और आधारभूत चीजों को भी खो देंगे।

प्राकृत को मात्र किसी धर्म, सम्प्रदाय, समाज और साहित्य से ही जोड़कर नहीं देखना चाहिये। इनसे अलग होकर एक समग्र भारतीय, नैतिक, सांस्कृतिक और जीवनमूल्यों से जोड़कर देखना चाहिए क्योंकि इसकी उन्नति की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। इसे सभी चिन्तनशील भारतीयों की चिन्ता बनाना चाहिए और गुणवत्ता की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ जिस प्राकृत भाषा को हम जीवंत बनाने की बात कर रहे हैं, उसके वैशिष्ट्य, महत्त्व और व्यापकता को जानना आवश्यक है । इसीलिए यहाँ यह चिंतन प्रस्तुत किया गया।

-प्रो० फूलचन्द जैन प्रेमी

(प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित )

पूर्व जैनदर्शन विभागाध्यक्ष, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी,

एमेरिटस प्रोफेसर, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी (T.M.U.), मुरादाबाद

9450179254

Leave a Comment